前言:近期,在湾区和纽约等地要兴建游民定居点的新闻,又一次刺痛了众多华裔微信用户的神经。趁炒作流民定居点散播恐惧从而获取点击,是公号运营者的惯用手法,屡试不爽。

之前的文章:被当街打死的 83 岁华人游民爷爷,他曾怕丢人不愿求助 讨论了亚裔无家可归者的难处。而今天的文章总结了脱口秀主持人奥立弗上期节目的几个核心观点,同时引用其他机构对无家可归者的数据,希望能引起读者更多的对于无家可归者的思考。

近期,纽约和加州华人社区都出现了反对当地政府为援助无家可归人群推出经济适用房解决方案的声音,反对的理由无非是老生常谈,仍然是将无家可归者与精神疾病,犯罪和毒品等联系在一起,或者是带来治安恶化等不稳定因素。

还有部分华人(比如纽约的凌飞的号角)在公众号上发出 “无家可归者需要的不是住所,而是心理健康服务和工作” 等说辞”,这一期节目的内容很好的反驳了这种观点。其核心观点就是,“没有一个固定的住所,其他任何对无家可归者的援助资源都无从谈起”。

圣何塞的经济适用房将会在谷歌计划的公司地点旁边。新的住房计划在杜邦附近的 McEvoy 街,包括 689 套公寓,包括 375 个经济适用房。

以开发经济适用房而闻名的第一社区住房公司正在建造这些公寓。他们将在谷歌计划的 Downtown West 项目的伴随之下,共同推动该市在公共交通设施附近建设更多住房的目标。

“圣何塞经济发展总监 Nanci Klein 说:“项目将建造 13500 个新单元;其中包括了 4000 套谷歌的住所,和 1000 套经济适用房。”

正好,脱口秀主持人奥利弗 10 月 31 日的一期脱口秀节目(Homelessness: Last Week Tonight)涉及了这个话题。该片讲述了美国如何面临无家可归者问题的挑战。其中提出的 Nimby(意思是别在我家后院 Not in my back yard) 人群,很有代表性。

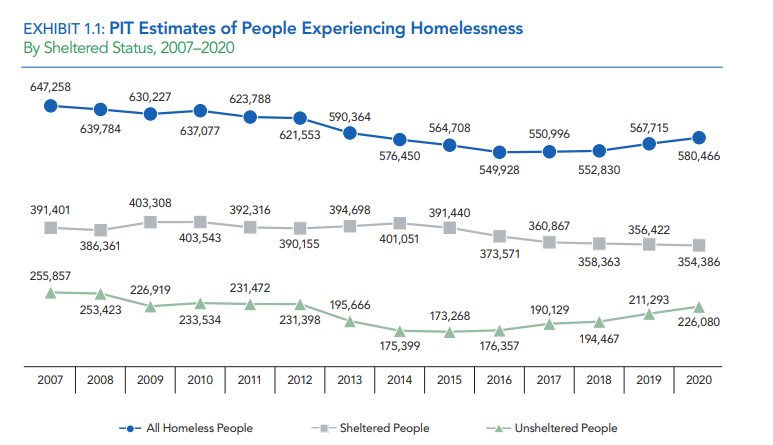

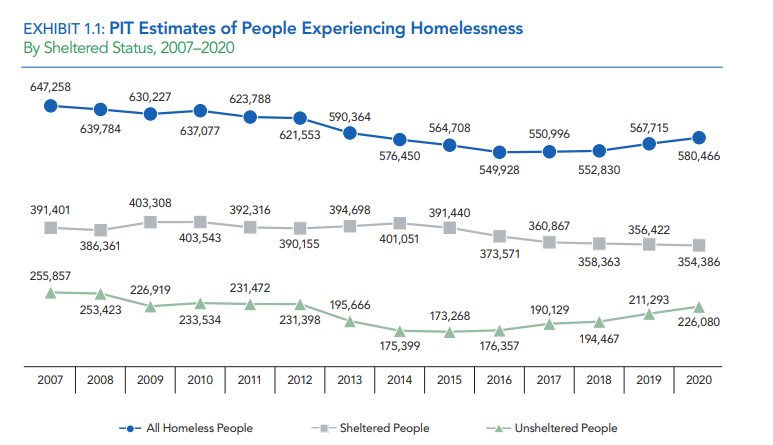

无家可归者是美国正在面临的一个巨大的问题。在过去四年里,美国全国范围内的无家可归者人数不断增加。最近的统计表明,全国有超过 58 万名无家可归者。大约每 10000 人中有 18 个无家可归者。每 10 个无家可归者中,只有六个住在收容所,而有十分之四的人没有住所。

但是实际数量可能远远超过这个数字。因为每年统计数字只包括调查人员一个晚上在街头发现的和在收容所里的无家可归者。但是事实并不像专家预测的那样,这个系统漏掉了无数的人。

而且专家预测,因为疫情带来的经济衰退,在未来四年里,可能导致长期无家可归者增加 49%。

随着无家可归者的增加,围绕着他们的言论也相应增加。比如说这个来自于狐朋狗友节目的解说词。

这就是美国,这是我的家,大家都很安全。奥斯汀曾经是皇冠上的明珠之一。但是你可以看到一个帐篷城里的人拿着砍刀走来走去。拿着砍刀威胁人们。一开始是用裁纸刀作为武器,可悲的是,现在我们开玩笑说,奥斯汀是德克萨斯州的砍刀之都。

他在节目中解说道,不是说有人拿着大砍刀在街上大摇大摆地经过不吓人。但是把个例当成常态来描述,而且通过视觉效果来让它看起来更可怕。事实上可以用这样的方法使所有的东西看起来变得可怕。比如一个小朋友在高速上被流弹击中丧生。

批评福克斯新闻是很容易的,危言耸听是他们的一贯做法。但是事实是,即使是像奥斯汀这样的在红州中的蓝色孤岛,这里的居民,也在努力挣扎,他们对无家可归者的邻居的感受也是难以调和的。

如果看到这样的问题发生在别的城市,而不是发生在自己的社区,会有不同的感受。一旦置身其中,人就会改变自己的看法,改变对这种情况的处理方式。随着安全感的下降,同情心也随之下降。每当一个人不得不去捡翔的时候,其自由主义的支持就被拉低了一个档次。

通常情况下,我们通过镜头看到的关于无家可归者的多数故事,其角度都是讲述无家可归者如何影响到了有房子居住的人。而实际上,显然是那些没有房子住的人,才需要真正的帮助。

对无家可归群体的妖魔化,很可能促成了以下这样的事件。

在奥斯汀,有人开着车往无家可归者住的帐篷里扔瓶子。并对他们叫嚷,你们应该去找份工作,你们应该去获得房子。你们不应该在外面大街上。也有些人会大喊大叫,你们应该回家去。但是从理论上讲,帐篷就是他们家。

奥利佛说,打开车窗对无家可归者怒骂的人,并没有传递多少有价值的内容。

跟很多其他问题一样,这个问题的现代版本,是由罗纳德 · 里根(Ronald Reagan)推动的政策催生的。他上台时,正值无家可归者趋势增加的时候,他通过削减针对穷人的计划,以及砍掉 75% 的住房补贴,使得这个问题更加严重。

令人震惊的是,里根经常提出这种论调。里根说:

“这里有一个问题,那就是即使在最好的时代,我们也有这样的问题,那就是那些睡在地上的人。无家可归者之所以成为无家可归者,他们是自主选择的。”

里根的观点就在于,无家可归者不是一个经济政策问题,而是一个个人经历问题。今天讨论这个问题的方式依然如此,一个叫 Dr Drew 的人在上 Seth Green 的节目时候说,洛杉矶的无家可归者问题,跟保障性廉租房短缺无关。他说:

“这不是一个住房问题,这是一个骗局,是一个由政府实施的骗局。当然我们确实有住房经费的问题,但是我们刚刚接受了一百万非法移民,他们没有房,没有国家,没有工作,没有一分钱。我们接收了他们,让他们找到了住的地方。这就是一个骗局,所以现在面临的是一场心理健康危机和毒瘾危机的全面爆发。”

撇开无证移民的无稽之谈,就好像合法身份的人不会经历无家可归的人一样。专家会告诉你,无证移民被迫变为无家可归者的人数非常之多,因为他们没有身份,所以不能享有现有的资源和服务。

我们回到媒体或者社区非常关心的话题,无家可归者在精神健康和毒瘾方面的问题。确实,许多无家可归者确实在这两方面挣扎。而且有这方面问题的人也最容易被媒体注意到,但是并不是所有的无家可归者都是这样。而且,有精神健康和毒瘾方面的问题,是无家可归造成的的结果,而不是造成无家可归的原因。

有很多原因造成无家可归,例如自己没有住房,背负医疗债务,失业,或者要逃离家庭暴力,因为父母不同意青少年的性行为而被赶出家门,最近刚刚从监狱释放,或者仅仅是一个重要且简单的事实,即住房成本的上升远远超过工资上涨的速度。

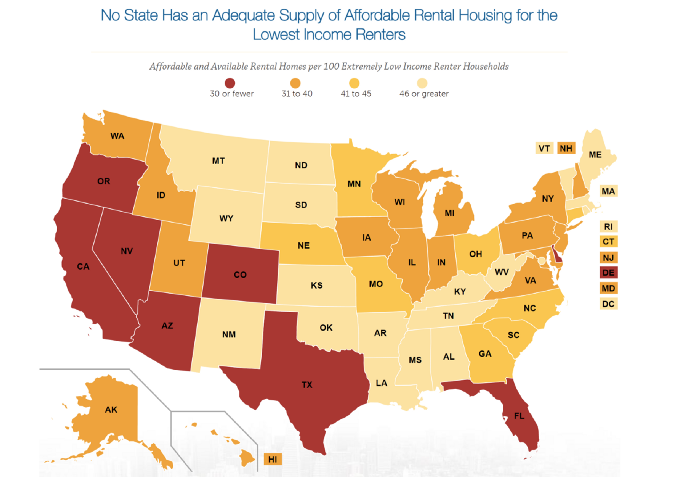

根据来自全国低收入住房联盟的数据,目前,70% 的低收入家庭,在房租上的支出超过了他们收入的一半。而在每 100 个极低收入的家庭中,只有 37 套可负担得起的住房。

两年之前,普瑞希拉在一家为无家可归者提供服务的健康诊所拥有一份全职工作。她的丈夫瑞恩留在家里照顾他们的两个儿子,其中小儿子有严重的自闭症。

他们经济状况紧张,就跟很多人一样,靠每个月工资支付账单。然而他们的房东将租金提高了 150 美元。这对很多人来说是一笔不小的开支。于是,这家人被赶了出来。他们从没想到自己会变成无家可归,只能住在自己的车里。普瑞希拉说,“我曾在一个帮助无家可归者的机构工作,而我现在却成了无家可归者,这到底是怎么回事?这怎么会发生在我的身上”。

尽管像里根有这样的自信说” 无家可归者是自己的原因造成的,或者自己选择的”。但是对很多无家可归者来说,这个并不是个人的选择。而基本上是公共政策选择的结果。

比如说无家可归者居住点附近的排泄物问题。还记得前面说到的捡翔的问题吗,这个是一个公共领域讨论无家可归者的常见话题。在洛杉矶当地媒体的各种新闻中,经常可以看到关于无家可归者居住地周围有很多排泄物的报道。但是这是有原因的。

在这个城市的无家可归聚集地,周围并没有多少公共卫生设施可以使用。洛杉矶全城只有 16 个移动厕所站,供该市 3 万 6 千无家可归者使用。更糟糕的是,由于没有资金进行 24 小时安保,市政决定在晚上将这些厕所拖走。让无家可归者别无选择,只能在街头解决。。

这是在疫情发生前的数字,疫情之后,政府增加了厕所站,但是目前也只有 55 个。所以当人们下次再抱怨街头上有屎的时候,也许该想一想,如果每天有人晚上把你的厕所锁死的话,人就会变得非常有创意,会非常快地解决方便的问题。

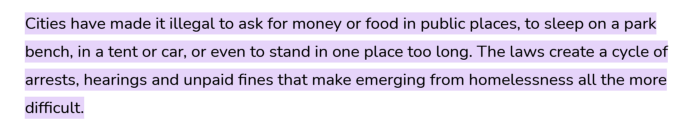

围绕无家可归者的许多地方政策背后的动机,并不是为了帮助他们,而好像是要惩罚他们的存在一样,好让他们不在附近出现。人们可能会注意到那些有敌意的建筑的存在,旨在防止无家可归者坐下或是躺在某个地方。这就是为什么有时会看到桥下有钉子,或者尖刺,或者长椅上设置隔板来防止人躺下。

更有甚者,有的城市更进一步,佛罗里达一个城市晚上在公园亭子里循环播放像 baby shark,rainy taco 这样的儿童音乐。

不只是天桥下的尖刺,或者在公园里放音乐,越来越多的城市出台条例,将与无家可归者有关的行为定为犯罪。在过去 13 年的时间里,在城市范围内对露营的禁令增加了 92%,对坐着或躺着的禁令增加了 78%,对游荡和乞讨行为的禁令增加了 103%,对住在车里的行为的禁令增加了 213%。

因此,当我们听到关于无家可归者犯罪率上升的恐惧时,就应该问问自己,这些犯罪是否是真正的犯罪,还是只是有人坐在了某些地方,或者躺在了不能躺的地方。

以 71 岁的无家可归者肯尼斯 · 舒尔茨为例,他告诉记者,有时他只是疲惫不堪,然后咣的一声坐下,就即刻变成了非法入侵。在他无家可归的 9 年里,他被指控非法入侵 96 次。每三个晚上就有一个是在监狱里度过的。这意味着他在过去 9 年中有 3 年时间是在监狱里度过的。

将无家可归者定为犯罪,使本已脆弱的人群面临与警察进行不必要的互动。无家可归者中的有色人种比无家可归的白人更有可能被传唤、搜查或被没收财产。无家可归者和那些具有多种边缘化的身份的人,如同性者,和有色人种身份使很多人更容易受到这些法律的制裁。

有人会问,为什么无家可归的人不去避难所呢?

这里面存在很多问题,有些城市根本没有能力为每一个无家可归者提供床位。例如,在 2019 年,奥克兰仅有 457 个床位提供给超过 4000 名无家可归的人。这意味着即使有人或者组织想给每个人提供一个床位,也无法做到。

但即使在那些有很多床位的城市,比如纽约,去收容所也不一定是所有人的第一选择。有些人可能不愿意与自己的家人分开,或者不愿意跟自己的宠物分离,或者把仅有的私人财产放在一个充满了陌生人的房间里。关键的一点是,收容所只是权宜之计,收容者只是睡在里面,而不是住在里面。

正如这个住收容所的女士所说,“收容所非常非常的粗糙,我宁愿呆在街上。这就是为什么当我看到很多无家可归的人在街上的时候,我能理解他们。收容所会让你堕落,我的工作从全职变成了兼职,因为去收容所意味着要做许多额外的事情。我必须在八点之前赶到,如果我不在八点之前赶到,我就会失去那个床位。五点钟就会醒来,必须在七点前离开那里。”

这被称为 “晚上 8 点之后的宵禁,早上 7 点被扫地出门”(a 8 p.m curfew and a 7 a.m kick out the door)。如果一个人要通过自己努力来提高自己,比如上夜校,或者是上夜班,那么他们是没有办法住在收容所。如果有人认为没有厕所上,或者收容所最终可以会帮助无家可归者回归正常生活,又或者说每个在生活中值得做的事都需要时间来办到,天将降大任于斯人也,就未免就太鸡汤了。

八年之后,镜头同样捕捉到这个当年不想住收容所的女人,她在收容所里进进出出,而且这依然在发生。“他们安顿你,然后让你走,他们从政府那里拿钱,然后让你走,但我们仍然没有地方住”。是的,收容所系统并没有做任何事情来改变她的处境。

到目前为止所提到的,用钉子驱赶无家可归者,用放音乐来驱赶他们,或者把他们关起来,都无法根本解决这个问题。那么该如何解决这个问题呢?

一位住房倡导者有一个大胆的新想法,抑或说这就是唯一能解决问题的方案,那就是给无家可归者提供住房。也许有人会说,当然给无家可归者提供住房是一个明显的解决方案,但前提是他们要戒毒或者戒酒,并且有一份工作。

事实并不是这么简单。处理毒瘾或者心理健康问题就已经比较困难了。而要找一份工作,也需要有一个家庭住址。这也就是为什么倡导者认可一种叫做 “住房第一” 的方法,它优先考虑帮助人们获得一个住所,同时也提供精神健康支持和戒毒瘾服务。

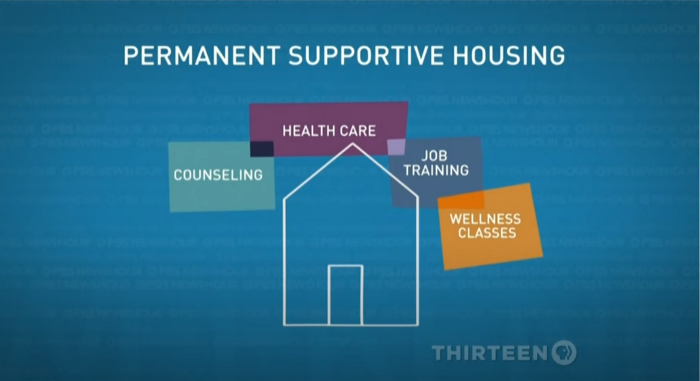

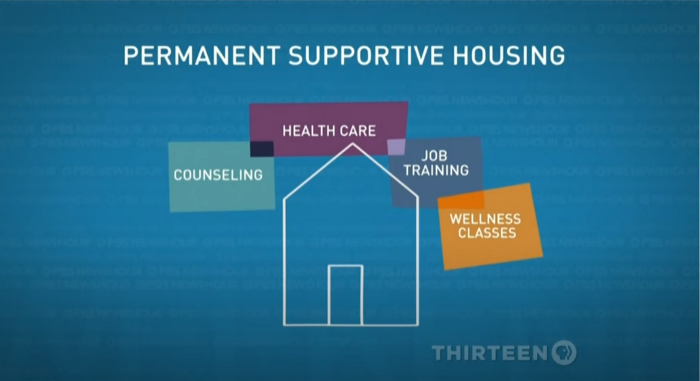

这一新模式的第一步是建立一个永久性居住的房子,主要由政府出资,然后提供围绕居民的服务,这被称为永久支持性住房。

这就是住在可负担支持住房的住客 Lendl C 发现自己所处的境况。他住在这个综合大楼里,这里只收容以前无家可归的退伍军人,而他没有必须强制遵守的计划,他可以获得支持服务,包括现场个案经理人,健康咨询和药物滥用治疗,甚至还有一个社区花园。

“那种感觉很好。有时我在公寓里走来走去,没有电视或者什么都没放,我只是无缘无故地唱起歌来。然后我发现我自己开始笑了,我说我现在一定是疯了,但我只是很高兴。”

因为这个住房第一计划,作为占无家可归群体很大一部分的无家可归的退伍军人数量,从 2010 年的 74000 人,下降到了 2018 年的 38000 人,接近减少了 50%。

支持性住房只是提供了一种可能,对于那些刚变成无家可归的人,提供快速重新安置,提供短期租金援助和服务,以帮助人们迅速恢复正常生活。让他们在受到挫折后可以很快走出来。

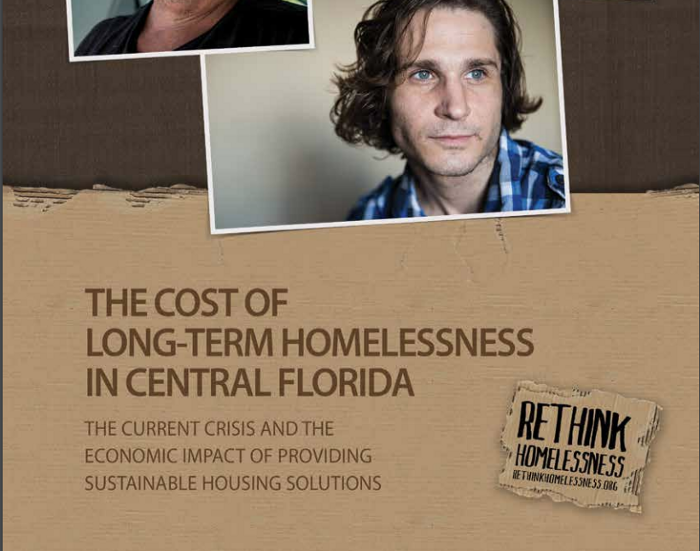

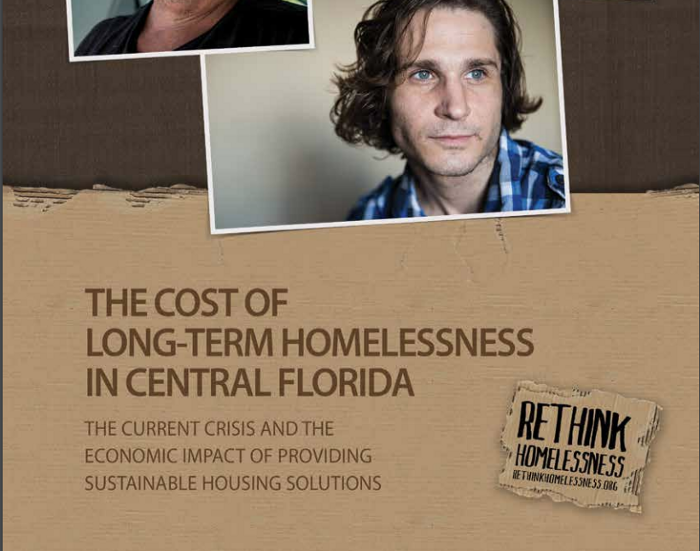

佛罗里达州的一项研究,十年来对 107 名长期无家可归者的支出进行了追踪。发现仅仅是花在监禁和紧急医疗方面的支出,他们的社区和地方政府,每年每人花费超过 3 万 1 千美元。而提供永久性支持性住房,估计成本仅为每年大约 1 万元。

如果反对为无家可归者提供住房的理由纯粹是金钱问题,那么这个问题就得到了解决。

资金并不是唯一的问题,实施这类项目的巨大障碍是来自当地居民的反对。这些人被称作 nimby,意思是别在我家后院 (Not in my back yard)。这种人无处不在。

就拿加州克莱蒙特的新开发项目来说,该项目包括为那些无家可归者提供经济适用房的提议,却遭到了来自社区的激烈反对。

比如有这样的声音:

“不需要把它放在我们的后院。”

“这不公平”

“他们所做的是疯狂的”

“如果你把这些东西都带进来,我不需要它”

“这不是正确的地方。我同意他们需要帮助 我同意他们需要找一个地方,但 Claremont 不是个正确的地方”

“这对犯罪率有什么影响呢?这将会影响到这里的生意”

“如果他们是低收入者,他们是否会在寿司店消费?”

至于那个人说的,同意 “他们需要找一个地方,但不是这里”。那到底去哪里呢,总得有个地方去,离开所在的那里,并不意味着这些人就不存在了。

Clarement 绝对不是孤例,在德州北部的 Frisco,当地居民动员起来反对一个拟议的经济适用房项目。该选择性住房项目,或者适用于 section 8 的低收入和无家可归者提供租房补贴,为这些人预留了一些住所。

德州的 Section 8 保障项目:

Section 8 住房选择凭证计划为低收入个人和家庭,包括老年人和残疾人提供租金援助。该计划为年收入不超过 HUD 中位收入指引的 50% 的合格家庭,提供体面、安全和卫生的住房的财政援助。HUD 要求该计划所接纳的所有新家庭中,有 75% 处于或低于地区收入中位数的 30%。取得资格是基于几个因素,包括家庭的收入,规模和组成,公民身份,资产,医疗和儿童护理费用。符合条件的家庭可以通过与房东的直接谈判选择最好的住房,以确保得到满足他们的需求的住宿。

以下是一位该项目的反对者的解释自己的想法:

我觉得去申请 Section 8 的人的生活方式,通常是那种单亲妈妈,或者是那些挣扎着要 “将自己的头保持在水面上不下沉的人”。,也就是那些跟我们不是同一个阶层的人。

主持人问她,你是否认为你对这些人有成见呢?

是的,百分之百。偏见它是双向的,我绝对不是一个种族主义者,也不是偏执狂。但我觉得我对一些 (跟我) 不同的人的偏见是有一点。

作为一个曾经的无家可归者的母亲,Kiana K Scott 写了一封信给她家乡的 Nimby:

当你看到我的历史,你把你的偏见当做荣誉的勋章

你们 judge 我,就因为我有孩子需要帮助,

你讨厌我因为希望得到你认为理所当然的稳定

为什么?

因为当你在街上看到我的时候,你不喜欢,所以头转向别处

还是仅仅因为我让你不舒服,而你的不舒服就足以使一个人失去了实现美国梦的资格。

她说得很对,现在需要优先考虑的不是有房子人舒适度,而是为什么无家可归者在这个国家的境况继续恶化。

另一个原因是,有很多人,甚至是自我标榜为自由主义者 (liberal) 的人,他们认为无家可归者是个人的失败,而贫困是可以避免的。这些 “何不食肉糜” 的人认为,自己的好运使他们不仅比无家可归者更好,他们也更值得拥有舒适的生活。

这基本上是里根的态度,来自类似于在 Whole Foods 消费的中产人群。但从根本上改变无家可归者境遇,将需要一个基础设施方面的巨大承诺,并来自资金以及资源的保障。

但最重要的第一步是改变集体观念,我们需要停止做一个坏人,例如假定那些无家可归的人是一群瘾君子或者罪犯,是他们选择了这种生活。而不是因为对社会项目和经济适用房项目的投资被大幅砍掉之后,人们必须忍受的在全国范围内出现的其带来的不可避免的后果。

1. 大多数无家可归者都有精神疾病?

数十年的流行病学研究表明,最多只有三分之一的人有严重的精神疾病。精神病院的去机构化或关闭最初被认为是无家可归的主要原因,但相关的机构大幅关门在 20 世纪 80 年代,也就是无家可归者数量急剧增加之前就已发生。

2. 大多数无家可归者滥用药物和酒精?

据统计,只有大约 20% 到 40% 的无家可归者有药物滥用问题。事实上,滥用药物很少是造成无家可归的唯一原因,更多的时候是无家可归导致他们开始使用药物,因为生活在街头的人会经常与使用者和经销商接触。

3. 无家可归者们危险且暴力?

无家可归者成为暴力受害者的可能性要远远大于施暴者。当然,一些无家可归者可能会实施超出自卫的暴力行为,但这种行为很少影响他们遇到的非无家可归者。换句话说,无家可归者的任何暴力行为要么是自卫,要么是由于罕见的暴力犯罪者对其他无家可归者的攻击和施暴。

4. 无家可归者们是罪犯?

无家可归者更有可能受到刑事司法的干预。然而,这主要是因为他们的许多日常生存活动被定为犯罪 — 这意味着他们可能会因为轻微的违法行为,如非法侵入、乱扔垃圾或闲逛而被传唤或逮捕。

5. “错误的选择 “导致了他们的无家可归?

每个人都会犯错,但陷入无家可归的境地不一定是 “选择 “的直接结果。更多的情况是,突然的疾病或事故,失去工作,或陷入债务,导致被驱逐 — 或难以维持与家人或朋友一起居住。

6. 无家可归者们更喜欢在街头生活的自由?

没有证据支持无家可归者 “抗拒服务 “的说法。自从 1992 年在纽约市的非营利机构 Pathways to Housing, Inc. 开始实施 “住房第一” 以来,很明显,大多数无家可归者都欢迎并接受立即获得独立住房和支助服务的提议。街头流浪者往往拒绝拥挤、不安全的庇护所,而不是常规的住房。

7. 无家可归者们把钱都花在了毒品和酒精上?

与无家可归者者的访谈显示,他们的大部分钱都用来购买食物和生活用品,如袜子、卫生用品和瓶装水。虽然有些人确实把钱花在了酒精或毒品上,但这种情况也发生在任何人群中。

8. 无家可归者们只是需要找一份工作。

相当一部分无家可归的人确实有工作,但是薪水不足以支付房租。有些人由于身体或精神问题而获得残疾收入,但仍然付不起房租。

纽约大学研究小组所采访的人的共同心声是:对于那些想工作的人来说 没有地址、没有干净衣服、没有地方洗澡、以及无家可归(或有犯罪记录)的耻辱感,使这些人在低工资的就业市场上竞争力大大降低。